Das Deutsche Wirtschaftswunder: Hintergrund und Perspektive

Wie kam es zum Wirtschaftswunder in Deutschland? Was führte in die ökonomische und soziale Stabilität? Dieser Beitrag analysiert 28 zentrale Fragen zum Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Antworten helfen beim Wiederaufbau der deutschen Industrie ab Februar 2025.

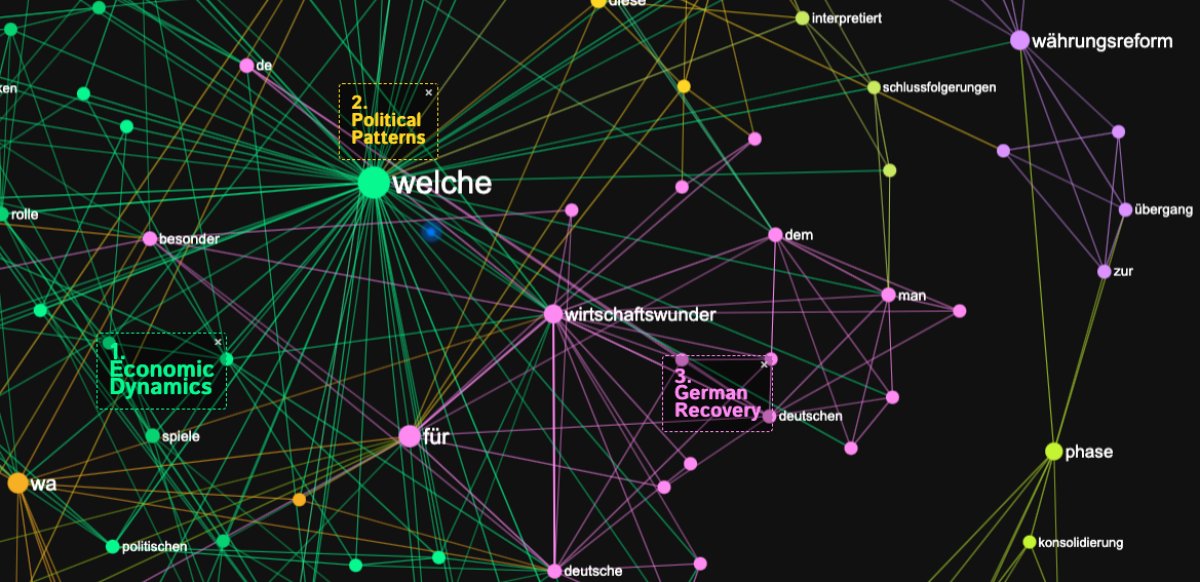

Deutsches Wirtschaftswunder Analyse

1. Was versteht man unter dem „Deutschen Wirtschaftswunder“?

Unter dem Begriff „Deutsches Wirtschaftswunder“ wird die Phase des rasanten wirtschaftlichen Aufschwungs in (West-)Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg verstanden.

Zwischen 1948 und Mitte der 1960er-Jahre kam es zu einem außergewöhnlichen Anstieg der Industrieproduktion, des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und des Lebensstandards. Dieser Aufschwung vollzog sich jedoch in unterschiedlichen Ausprägungen: Während Westdeutschland dank verschiedener politischer Weichenstellungen, externer Hilfen und einer liberaleren Wirtschaftsordnung zügig wuchs, war Ostdeutschland durch die zentralstaatliche Planwirtschaft der DDR geprägt. Auch Österreich durchlief nach Kriegsende einen Wiederaufbauprozess, der teils vergleichbare, teils abweichende Entwicklungen zeigte.

Die Bezeichnung „Wunder“ verweist auf das unerwartet schnelle Wiedererstarken des Landes. Doch viele Historiker und Ökonomen – etwa Werner Abelshauser und Albrecht Ritschl – betonen, dass der Begriff überschätzt sei. So wird argumentiert, dass verschiedene Faktoren (z. B. der historisch gewachsene industrielle Kern, gut ausgebildete Fachkräfte, bestehende Infrastruktur) die Grundlage bildeten und der Aufschwung weniger überraschend kam als gemeinhin suggeriert.

2. In welchen 4 Phasen vollzog sich das deutsche Wirtschaftswunder?

- Phase 1: Unmittelbare Nachkriegszeit

- Phase 2: Währungsreform und Übergang zur Sozialen Marktwirtschaft

- Phase 3: Starkes Wirtschaftswachstum

- Phase 4: Konsolidierung.

Die Phasen des deutschen Wirtschaftswunders im Detail:

Phase 1: Unmittelbare Nachkriegszeit (1945–1948)

In Westdeutschland waren Industrieanlagen, Verkehrswege und Städte zwar zum Teil zerstört, jedoch weniger flächendeckend als lange angenommen. Zugleich konnten viele Betriebe die Produktion rasch wieder aufnehmen. In der sowjetischen Besatzungszone (später DDR) kam es hingegen zu umfangreichen Demontagen von Industriegütern als Reparationsleistungen an die Sowjetunion.

Phase 2: Währungsreform und Übergang zur Sozialen Marktwirtschaft (1948–1950)

Eine Schlüsselfunktion nahm die Währungsreform vom 20. Juni 1948 in Westdeutschland ein, die die Reichsmark durch die Deutsche Mark ersetzte. Zeitgleich setzten Ludwig Erhard und seine Mitstreiter auf die Liberalisierung von Preisen und Märkten. In Ostdeutschland erfolgte ein anderer, stärker staatsgelenkter Weg.

Phase 3: Starkes Wirtschaftswachstum (1950er- bis frühe 1960er-Jahre)

Dank weltweitem Aufschwung und hoher Nachfrage nach deutschen Produkten wuchs die westdeutsche Wirtschaft mit teils zweistelligen Zuwachsraten. In Österreich wirkte sich der Staatsvertrag von 1955 befreiend auf die Wirtschaft aus, während in der DDR ein zunächst beachtlicher, dann jedoch stagnierender Aufholprozess stattfand.

Phase 4: Konsolidierung (ab Mitte der 1960er-Jahre)

Nach einer Phase des Booms setzten sich in Westdeutschland Tendenzen zur Normalisierung der Wachstumsraten durch. Zugleich wurde die Wirtschaftsordnung durch weitere Reformen gefestigt, wobei auch Fehlentwicklungen (z. B. erste Rezession 1966/67) offen zutage traten.

3. Welche Ziele und Motive standen hinter diesem Wirtschaftsaufschwung?

Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Sicherstellung sozialer Stabilität, Eindämmung kommunistischer Einflüsse und internationale Einbindung:

Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Primäres Anliegen war es, die durch Kriegsschäden zerstörte Infrastruktur zu erneuern und die Produktion wieder auf Vorkriegsniveau zu bringen.

Sicherstellung sozialer Stabilität

Insbesondere Konrad Adenauer und Ludwig Erhard sahen in einer breiten Wohlstandsmehrung das Fundament für demokratische und gesellschaftliche Stabilität.

Eindämmung kommunistischer Einflüsse

In Westdeutschland wurde das starke Wirtschaftswachstum auch als Beleg für die Überlegenheit der Marktwirtschaft genutzt, um den Einfluss der DDR und der Sowjetunion zu begrenzen.

Internationale Einbindung

Durch den Marshallplan der USA wurde nicht nur Kapital, sondern auch Vertrauen in die Westbindung der jungen Bundesrepublik gestärkt. Es war politisch motiviert, Westeuropa auch ökonomisch zu stabilisieren.

4. Welche 5 zentralen Wirtschaftssektoren trugen maßgeblich zum Wiederaufbau und Wachstum bei?

Industrie und Maschinenbau, Chemische Industrie, Automobilindustrie, Elektroindustrie und Bauwesen waren die 5 zentralen Wirtschaftssektoren:

Industrie und Maschinenbau

Deutschland verfügte über gut ausgebildete Fachkräfte und traditionell starke Maschinen- und Anlagenbauer. Diesem Sektor kam eine Schlüsselrolle beim Export zu.

Chemische Industrie

Unternehmen wie BASF, Bayer oder Hoechst bauten auf bestehendem Know-how auf und profitierten vom Nachkriegsbedarf an Kunststoffen und Pharmazeutika.

Automobilindustrie

Konzerne wie Volkswagen, Daimler-Benz und BMW erlebten einen rasanten Aufstieg; das Auto galt zunehmend als Symbol des neuen Wohlstands.

Elektroindustrie

Firmen wie Siemens oder AEG nutzten technologische Entwicklungen und setzten Maßstäbe in Europa.

Bauwesen

Der Wiederaufbau der Städte und der Ausbau der Infrastruktur führten zu einer anhaltend hohen Nachfrage nach Bauleistungen.

In Ostdeutschland lag der Schwerpunkt in Verstaatlichungen und Zentralplanungen (Volkseigene Betriebe, VEB), die zunächst den Kohle- und Stahlsektor, später den Maschinenbau priorisierten. In Österreich entwickelte sich vor allem die verarbeitende Industrie in Wien und Oberösterreich positiv.

5. Welche 5 politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen haben das deutsche Wirtschaftswunder beeinflusst?

Soziale Marktwirtschaft, gesetzliche Liberalisierungen, Tarifpartnerschaften, Steuer- und Finanzpolitik, internationale Verträge sind die 5 Rahmenbedingungen, die das deutsche Wirtschaftswunder ermöglichten.

Soziale Marktwirtschaft

Das Konzept geht vor allem auf Alfred Müller-Armack und Ludwig Erhard zurück. Es sieht vor, die Prinzipien der freien Marktwirtschaft mit sozialem Ausgleich zu verbinden.

Gesetzliche Liberalisierungen

Preisfreigaben und Lockerungen von Bewirtschaftungsmaßnahmen förderten den Wettbewerb.

Tarifpartnerschaften

In Westdeutschland etablierten sich Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften als eines der Instrumente zur Befriedung von Interessenkonflikten.

Steuer- und Finanzpolitik

Eingriffe in Form von Steuererleichterungen und Investitionsanreizen förderten den Aufbau. Die Bundesregierung unter Adenauer setzte auf vergleichsweise niedrige Steuersätze für Unternehmen und den Abbau von bürokratischen Hemmnissen.

Internationale Verträge

Der Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, 1951) und später zur EWG (1957) erleichterte den Zugang zu Märkten und Rohstoffen.

6. Welche Rolle spielten Technologie, Innovation und Infrastruktur für das Deutsche Wirtschaftswunder?

Das Verkehrsnetz, die Innovationen in Schlüsselbranchen, Forschung und Entwicklung und Modernisierung waren die dynamischen Faktoren. Technologische Entwicklungen und Investitionen in Infrastruktur gelten als entscheidende Triebkräfte:

Wiederaufbau und Ausbau des Verkehrsnetzes

Der Ausbau des Straßennetzes und der Eisenbahnverbindungen verbesserte die Logistik und stärkte die Wettbewerbsfähigkeit.

Innovation in Schlüsselbranchen

Unternehmen wie Siemens oder Telefunken forschten intensiv an neuer Elektronik und Kommunikationstechnologie. Auch in der chemischen Industrie und im Fahrzeugbau wurden technische Neuerungen vorangetrieben.

Forschung und Entwicklung

Trotz der Zerstörungen durch den zuvor beendeten Weltkrieg gelang es, Forschungskapazitäten relativ schnell wiederzubeleben. In Westdeutschland entstanden staatliche Förderprogramme für Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Modernisierung

Viele Werksanlagen wurden entweder neu aufgebaut oder modernisiert, was einen Produktivitätssprung ermöglichte.

7. Welche Lehren kann man aus dem deutschen Wirtschaftswunder für heute ziehen?

Stabile politische Verhältnisse und Rechtsstaatlichkeit, flexible Marktmechanismen und moderate staatliche Steuerung, Integration in internationale Wirtschaftsbeziehungen, die Verbindung wirtschaftlicher Erfolge mit sozialer Gerechtigkeit: das Wirtschaftswunder ist ein komplexes Zusammenspiel politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Faktoren.

Stabile politische Verhältnisse und Rechtsstaatlichkeit

Die Basis für Investitionen schaffen entsteht durch politische und rechtsstaatliche Sicherheit.

Flexible Marktmechanismen und moderate staatliche Steuerung

Flexible Marktmechanismen und ein gewisses Maß an staatlicher Steuerung (etwa in der Sozialpolitik) sind Faktoren, die gemeinsam wirken können.

Integration in internationale Wirtschaftsbeziehungen (z. B. durch Freihandel) das Wachstum beschleunigen kann.

Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Erfolg sich gegenseitig stärken können, sofern Verteilungsmechanismen und Tarifpartnerschaften funktionieren.

8. Welche Akteure und Entscheidungsträger waren wesentlich an diesem Prozess beteiligt?

- Ludwig Erhard (Direktor der Verwaltung für Wirtschaft in den westlichen Besatzungszonen, später Wirtschaftsminister und Bundeskanzler): Galt als „Vater des Wirtschaftswunders“.

- Konrad Adenauer (erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland): Setzte auf Westintegration und politische Stabilität.

- Alfred Müller-Armack (Ökonom und Staatssekretär): Prägte den Begriff der „Sozialen Marktwirtschaft“ und war Berater Erhards.

- Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände: Trugen durch Tarifpartnerschaften und Mitbestimmung wesentlich zur Stabilität bei.

- Internationale Partner: Allen voran die USA durch den Marshallplan und politische Unterstützung für den westdeutschen Aufstieg.

In der DDR dominierten die SED-Parteifunktionäre, in Österreich spielten Bundeskanzler Leopold Figl und später Julius Raab eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau.

9. Wie gelang es diesen Akteuren, entscheidende Veränderungen herbeizuführen?

Poltische Einigungen, Westintegration, Maßhalten, Ausgewogenheit zwischen Marktprinzipien und sozialer Verantwortung bildeten die Basis für das deutsche Wirtschaftswunder:

Die Fähigkeit, politische Einigungen zu erzielen, war essenziell. Ludwig Erhard nutzte zum Beispiel einen günstigen Moment, um die Preisfreigabe durchzusetzen, obwohl Teile der Militärregierung skeptisch waren. Konrad Adenauer trieb die Westintegration voran, was internationalen Handel und Investitionen ermöglichte. Gewerkschaften und Arbeitgeber erkannten, dass Maßhalten und soziale Zugeständnisse die Gefahr politischer Unruhen minimierten. Experten wie Alfred Müller-Armack entwickelten ein theoretisches Fundament, das eine Mischung aus Marktprinzipien und sozialer Verantwortung rechtfertigte.

10. Welche Quellen und historischen Dokumente liefern ein vertieftes Verständnis für diesen Zeitraum?

- Wissenschaftliche Abhandlungen: Etwa Werner Abelshausers Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945 oder Albrecht Ritschls Forschungsarbeiten zur Wirtschaftspolitik der frühen Bundesrepublik.

- Dokumente des Bundesarchivs: Enthalten Regierungsverordnungen, Kabinettsprotokolle sowie Schriftverkehr zwischen Politikern und Wirtschaftsvertretern.

- Statistisches Bundesamt: Publikationen und Jahresstatistiken liefern Einblicke in Produktionsdaten, Arbeitslosenquoten und Lohnentwicklungen.

- Gesetzestexte: Beispielsweise das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StWG) von 1967 oder die Währungsreformverordnung von 1948.

- Zeitgenössische Zeitungsberichte: Enthalten Stimmungsbilder und Debatten der öffentlichen Meinung.

11. Welche ökonomischen Experimente oder Modellregionen geben zusätzlichen Aufschluss über die Dynamik des Wirtschaftswunders?

- Japanischer Wiederaufbau: Auch Japan erlebte ab den 1950er-Jahren ein rasantes Wachstum, angetrieben durch US-Unterstützung und innere Reformen.

- Südkorea in den 1960er- und 1970er-Jahren: Staatlich gelenkte Industrialisierung mit starker Förderung bestimmter Unternehmen.

- Österreich: Als ebenfalls besetztes Land, das später neutral wurde, weist Österreich sowohl Parallelen als auch Unterschiede in der Rekonstruktionspolitik auf.

- Westdeutsche Bundesländer: In kleinem Maßstab lassen sich Unterschiede zwischen stärker industrialisierten Regionen (z. B. Ruhrgebiet) und ländlichen Gebieten untersuchen, um Faktoren wie Infrastruktur und Rohstoffvorkommen zu analysieren.

12. Welche wirtschaftspolitischen Strategien haben sich als besonders erfolgreich erwiesen?

Währungsreform und Preisliberalisierung: Setzte Anreize für Produktion und Handel, da plötzlich wieder stabiles Geld zur Verfügung stand.

Soziale Marktwirtschaft: Ermöglichte Wettbewerb, förderte aber auch sozialen Ausgleich, was den sozialen Frieden sicherte und Konsumkraft steigerte.

Tarifautonomie und Mitbestimmung: Reduzierte Arbeitskämpfe und baute Vertrauen zwischen Unternehmen und Belegschaften auf.

Geordnete Finanz- und Steuerpolitik: Die Bundesbank agierte vergleichsweise unabhängig und sorgte für geldpolitische Stabilität.

Außenwirtschaftliche Öffnung: Exportorientierung und internationale Verträge (z. B. Montanunion, GATT) erweiterten Märkte und sicherten Rohstoffimporte.

13. Welche Rolle spielte die Überprüfung und Anpassung wirtschaftlicher Strategien beim Wirtschaftswunder?

Pilotprojekte und statistische Auswertungen halfen beim Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg:

Statistische Auswertungen galten als Grundlage für die sukzessive Anpassung der Wirtschaftspolitik. Beispielsweise wertete das Bundeswirtschaftsministerium regelmäßig Konjunkturberichte aus, um die Wirkung der Preis- und Lohnentwicklungen zu beurteilen. Pilotprojekte in einzelnen Branchen (z. B. im Wohnungsbau) lieferten Erkenntnisse, wie staatliche Förderungen umgesetzt und skaliert werden konnten. Auch im Bereich der Marshallplan-Hilfen fanden Evaluierungen statt, bei denen festgelegt wurde, in welche Sektoren Investitionen besonders sinnvoll waren.

14. Wie wurden politische, wirtschaftliche und soziale Risiken identifiziert und minimiert?

Die Bindung an westliche Alliierte, die konsequente Geldpolitik und Maßnahmen zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit waren die Schlüsselindikatoren für Stabilität:

Politische Risiken

Die Regierung Adenauer setzte auf eine enge Bindung an die westlichen Alliierten, um außenpolitische Spannungen zu reduzieren. Zugleich waren offene Konfrontationen mit der DDR durch die US-Schutzmacht begrenzt.

Wirtschaftliche Risiken

Über die Deutsche Bundesbank wurde eine konsequente Geldpolitik betrieben, die Inflationsrisiken begrenzte. Außerdem wurden Reserven aufgebaut, um Konjunkturrückgänge abzufedern.

Soziale Risiken

Die Einführung von Sozialversicherungen, Anhebung von Löhnen und Renten sowie der Wohnungsbau dienten als Maßnahme gegen soziale Unruhen. Gewerkschaften erhielten Mitspracherechte, wodurch Arbeitskonflikte eingehegt werden konnten.

15. Welche Zeiträume waren für das Deutsche Wirtschaftswunder besonders prägend und warum?

- 1948–1950: Die Währungsreform, die Gründung der Bundesrepublik und die initiale Liberalisierung der Wirtschaft.

- 1950er-Jahre: Die Hochphase des Wachstums, getrieben durch globale Nachfrage und Wiederaufbaueffekte.

- 1960er-Jahre: Konsolidierung und erste Anzeichen von Wachstumsabflachung, was zu neuen politischen und wirtschaftlichen Strategien führte (etwa das Stabilitätsgesetz von 1967).

- 1966/67: Die erste Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik, die aufzeigt, dass das „Wunder“ nicht unendlich fortbestehen konnte.

16. Welche 4 Wirtschaftsstrategien, Pläne und Abkommen ermöglichten den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands nach dem Krieg?

- Marshallplan (European Recovery Program): Zwar wurde das reale Gewicht der US-Finanzhilfen teils überschätzt, dennoch hatte dieses Abkommen eine psychologische und strukturpolitische Signalwirkung.

- Soziale Marktwirtschaft: Müller-Armacks Konzept diente als roter Faden für Wirtschaftspolitik und Gesellschaftsverständnis.

- Vertragliche Einbindungen (z. B. EGKS): Stabilisierten den Zugang zu Ressourcen (Kohle, Stahl) und schufen Vertrauen im internationalen Handel.

- Langfristige Investitionspläne: Insbesondere in den Bereichen Wohnungsbau und Infrastruktur legten Bundes- und Landesregierungen konkrete Programme auf (z. B. das Wohnungsbaugesetz 1950), die planbar und überprüfbar waren.

17. Welche politischen und ökonomischen Ansätze waren und sind nachhaltig und erfolgreich?

Die Soziale Marktwirtschaft wird heute als ein zentraler Erfolgsfaktor gesehen. Sie basiert auf:

- Privateigentum und Wettbewerb: Förderung von Innovation und Effizienz.

- Staatlicher Rahmensetzung: Der Staat griff moderat ein, um soziale Härten auszugleichen.

- Koordinierten Lohnverhandlungen: Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände kooperierten, um Konflikte zu lösen.

- Solidaritätsgedanken: Durch Sozialversicherungen und Arbeitslosenhilfe wurde der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt.

Diese Mischung erwies sich als tragfähig und wurde weiterentwickelt. In Ostdeutschland hingegen zeigte sich, dass die Planwirtschaft dauerhaft weniger erfolgreich war, wobei es Phasen kurzzeitigen Wachstums gab, die jedoch meist staatlich induziert und nicht eigenständig tragfähig waren.

18. Wie beeinflussten gesellschaftliche und psychologische Faktoren den Aufschwung?

Der Wiederaufbauwille war stark ausgeprägt. Viele Menschen sehnten sich nach Normalität und einem besseren Leben; dies begünstigte hohe Arbeitsmotivation. Die Aussicht auf Konsum und Wohlstand fungierte als Antriebskraft. Zudem löste die Erfahrungen des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit bei vielen Deutschen den Wunsch nach Sicherheit aus, wofür wirtschaftliche Stabilität essenziell erschien.

19. Welche Denkweisen, Einstellungen oder Motivationsfaktoren trugen zum Erfolg bei?

- Erfindergeist und Pragmatismus: Unternehmen und Arbeitskräfte suchten nach schnellen und praktikablen Lösungen, etwa beim Wiederaufbau von Maschinenparks.

- Leistungsorientierung: Eine Kultur des Fleißes und der Disziplin wurde – teils staatlich gefördert – zur gesellschaftlichen Norm.

- Gemeinschaftsgefühl: In den 1950er-Jahren waren gemeinsame Anstrengungen (z. B. Trümmerbeseitigung, Nachbarschaftshilfen) noch verbreitet und stärkten das Vertrauen in kollektiven Fortschritt.

20. Welche Instrumente und Maßnahmen (z.B. Währungsreform, Marshallplan-Hilfen) wurden eingesetzt?

- Währungsreform 1948: Schaffung einer stabilen Währung und Beseitigung der Zwangsbewirtschaftung.

- Marshallplan: Finanzielle Hilfe und technische Unterstützung der USA, wenn auch der Anteil am Gesamtinvestitionsvolumen relativ gering war.

- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Vergab von günstigen Krediten zum Aufbau neuer Produktionskapazitäten und Infrastrukturen.

- Subventionen und Steuererleichterungen: Etwa Steuerbefreiungen auf Reinvestitionen in Produktionsanlagen.

- Wohnungsbauprogramme: Reduzierung der akuten Wohnungsnot, Stärkung der Binnenwirtschaft.

21. Welche Bedeutung hatte die Untersuchung fundamentaler volkswirtschaftlicher Daten?

Arbeitsmarktstatistiken und Produktionskapazitäten wurden konsequent ausgewertet. Die Erkenntnisse führten zu professionellen politischen Entscheidungen.

Die systematische Erhebung und Auswertung volkswirtschaftlicher Daten bildeten die zentrale Grundlage für politische Entscheidungen. Daten zu Produktionskapazitäten zeigten, in welchen Branchen Engpässe bestanden. Arbeitsmarktstatistiken halfen zu beurteilen, ob die Nachfrage nach Arbeitskräften gedeckt werden konnte und wie hoch die Löhne angesetzt werden mussten, um Inflation einzudämmen. Außerdem wurden Export- und Importstatistiken analysiert, um gezielt den Außenhandel zu fördern.

22. Welche Rolle spielten Kennzahlen und Indikatoren?

- Produktionskennzahlen (z. B. Tonnage in der Stahlindustrie, Stückzahlen in der Automobilindustrie) gaben Aufschluss über den Fortschritt beim Wiederaufbau.

- Bruttoinlandsprodukt (BIP): Ein Indikator für das Gesamtvolumen der wirtschaftlichen Leistung.

- Außenhandelsstatistiken: Zeigten, ob Export oder Import überwogen, was Aufschluss über Wettbewerbsfähigkeit und Devisenverfügbarkeit gab.

- Preis- und Lohnindex: Als Indikator zur Messung der Inflation.

23. Wie unterschieden sich langfristige volkswirtschaftliche Analysen von kurzfristigen Maßnahmen?

Langfristige Analysen beruhten auf strukturellen Entwicklungen und Trends in der Nachfrage, während kurzfristige Maßnahmen (z. B. Zuschüsse oder Konjunkturprogramme) gezielt auf akute Schwankungen ausgerichtet waren.

24. Welche wirtschaftlichen Muster (z.B. Konjunkturzyklen, Produktionskurven) ließen sich beobachten?

Im Verlauf des Wirtschaftswunders zeigten sich typische Aufschwungphasen mit hoher Beschäftigung und Investitionstätigkeit, gefolgt von ersten Dämpfungseffekten durch Engpässe in Rohstoffen oder abnehmende Nachfrage. Die starke Exportorientierung führte zu einem hohen Außenhandelsüberschuss, was die Devisenreserven anwachsen ließ. Gleichzeitig stabilisierten steigende Löhne den Binnenkonsum, wodurch die Konjunktur weiter befeuert wurde.

25. Wie wurden diese Muster gedeutet und für wirtschaftspolitische Entscheidungen genutzt?

Die Politik reagierte auf Boomphasen mit Maßnahmen zur Kühlung der Konjunktur (z. B. durch restriktivere Geldpolitik der Bundesbank), um Überhitzung und inflationäre Tendenzen zu vermeiden. In eher schwächeren Phasen erhöhten gezielte öffentliche Aufträge (etwa im Straßenbau) die Beschäftigung. Zudem veranlasste die Beobachtung anhaltender Exportüberschüsse eine Diskussion, ob und wie der Binnenmarkt noch stärker stimuliert werden sollte.

26. Welche spezifischen Indikatoren oder Kennzahlen (z.B. Exportstatistiken, Investitionsquoten) waren besonders relevant?

- Export- und Importdaten: Deutschland wurde schnell wieder zum Exportland, was den Erfolg der Industrie bezeugte.

- Investitionsquote: Hohe Investitionsquoten (Anteil der Investitionen am BIP) gelten als Indikator für dynamisches Wachstum.

- Arbeitslosenquote: Sie sank in Westdeutschland rapide von zweistelligen Werten in den unmittelbaren Nachkriegsjahren auf teils unter 2 % in den späten 1950er-Jahren.

- Lohnquote: Zeigte das Verhältnis zwischen Unternehmensgewinnen und Arbeitseinkommen und war Gegenstand von Tarifverhandlungen.

27. Wie wurden diese Daten interpretiert und welche Schlussfolgerungen zog man daraus?

Regelmäßige Auswertungen führten zu einer pragmatischen Anpassung der Wirtschaftspolitik:

- Bei steigender Inflation wurde durch Zinserhöhungen der Bundesbank gegengesteuert.

- Gute Exportzahlen bestärkten die Regierung in ihrer Orientierung an Freihandel und Partnerschaften wie der EWG.

- Niedrige Arbeitslosenquoten galten als Zeichen wirtschaftlicher Gesundheit, führten jedoch auch zu Engpässen am Arbeitsmarkt, was spätestens in den 1960er-Jahren die Anwerbung von Gastarbeitern (z. B. aus Italien, Spanien, Türkei) motivierte.

- Die Beobachtung stetiger Investitionssteigerungen stabilisierte das Vertrauen in die langfristige Leistungsfähigkeit der westdeutschen Wirtschaft.

28. Welche zentralen Erkenntnisse liefert das deutsche Wirtschaftswunder?

Das Deutsche Wirtschaftswunder war das Ergebnis eines komplexen Wirkungsgeflechts aus politischer Stabilität, wirtschaftspolitischen Weichenstellungen, gesellschaftlicher Motivation und internationaler Einbindung. Obgleich oft auf Westdeutschland fokussiert, zeigen die Entwicklungen in Ostdeutschland und Österreich, dass die Unterschiede in der Wirtschaftspolitik und -ordnung bedeutenden Einfluss auf das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Wachstums hatten. Experten wie Werner Abelshauser und Albrecht Ritschl mahnen zu einer differenzierten Sichtweise, da neben der Währungsreform und dem Marshallplan auch die historische Industriestruktur und die hohe Qualifikation der Bevölkerung eine große Rolle spielten.

Aus heutiger Perspektive lässt sich festhalten, dass das „Wunder“ weniger ein übernatürliches Ereignis als vielmehr ein konsequentes Zusammenspiel aus Reformen, Investitionen und gesellschaftlicher Aufbruchsstimmung war. Die Soziale Marktwirtschaft zeigt sich dabei als tragfähiges Modell, das auch unter veränderten Rahmenbedingungen seine Kernprinzipien bewahren konnte. Nicht zuletzt verweist das Beispiel darauf, dass eine erfolgreiche Wirtschaftsstrategie immer sowohl die technologische Entwicklung als auch die sozialen und psychologischen Faktoren im Blick haben muss.

Literatur und Quellen (Auswahl):

- Abelshauser, Werner: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945.

- Ritschl, Albrecht: Reparations, Deficits, and Debt Default: The Great Depression in Germany. In: The Great Depression Revisited, 1992.

- Bundesarchiv: Kabinettsprotokolle der Bundesregierung (www.bundesarchiv.de).

- Statistisches Bundesamt: Wirtschafts- und Sozialstatistik Bundesrepublik Deutschland (jährliche Publikationen).

- Müller-Armack, Alfred: Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, 1946.

- Deutsche Bundesbank: Monatsberichte, diverse Jahrgänge.

- Marshallplan-Dokumente (ERP-Fonds), zugänglich im Nationalarchiv der USA sowie im Politischen Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin.

Wissenschaftlicher Hintergrund des Deutschen Wirtschaftswunders